Bildbewertung in Wettbewerben

Wer sich Wettbewerben stellt, kennt folgende Sprüche:

Der Jurior hat vor 40 Jahren fotografieren gelernt. Der Juror mag keine Blümchenbilder. Ein und dasselbe Bild ist mal ein Flop, dann aber urkundenreif. Wer sich einem Wettbewerb stellt akzeptiert halt Willkür. Erfahrene Juroren bewerten besser.

Im Folgenden soll etwas Systematik in die Beurteilung von Bildern gebracht werden, nicht unbedingt juristisch haltbar, aber zumindest etwas transparenter.

Es gilt dabei das Bauchgefühl, den emotionalen Eindruck, nicht auszuschalten, sondern ausgewogen zu berücksichtigen.

Die Welt der Kriterien

Lassen Sie uns erst über die Kriterien zur Beurteilung nachdenken:

1., Thema

Das schönste Bild ist nichts wert, wenn es nicht zum Thema passt. Das ist eigentlich ein sogenanntes k.o.-Kriterium, sollte aber auf Clubebene aus Motivationsgründen so gestaltbar sein, dass bei einer Themaverfehlung maximal nur x % der Gesamtbeurteilung erreicht werden kann.

2., Emotion

Ein Bild, das einen nicht „anmacht“, wird niemals als gut bewertet werden können. Also gehört die Emotion, als erster Eindruck, zwingend zu den wichtigen Kriterien.

3., Blickführung

Ein Bild muss den Betrachter führen, hin zu dem, was dem Fotografen wichtig ist. Hierzu gehört all das, was unter den Begriffen Blickführung, goldenen Schnitt, Fluchtpunkt, in Leserichtung, in der positiven Diagonale, etc. langläufig benannt wird.

4., Reduktion

Überladene Bilder überfordern den Betrachter. Inhaltliche und formal reduzierte Bilder konzentrieren sich auf das Wesentliche nach dem Motto „Weniger ist mehr“.

5., Botschaft

Hier gehen die Meinungen stark auseinander. Manch einer braucht keine Botschaft, keine Geschichte in einem Bild, - ihm reicht eine meditativer Beruhigung, ein farblicher Freudentaumel, ein chaotisches wohin auch immer (?),- aber ist dass nicht auch eine Botschaft?

6., Spannung

Bilder die eine innere Spannung in sich haben faszinieren uns, die anderen langweilen. Spannung wird erzeugt durch Gegensätze: Klein-Groß, scharf-unscharf, hell-dunkel, Farbwahl, Formen, Bildbereiche.

7., Technische Qualität

Natürlich muss ein Bild auch technischen Qualitätsanforderungen entsprechen. Aber bitte nur denen, die die Punkte 2 bis 6 unterstützen. Nicht jedes Bild muss ultrascharf sein. Artefakte, ausgefressene und abgesoffene Bereiche, Unschärfen und ähnlich Verpöntes können durchaus Wirkung erzielen oder unterstreichen.

Diese 7 Kriterien haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und erst recht nicht auf Richtigkeit. Aber sie können ein erster Schritt sein systematisch vorzugehen, den „ist halt schlecht“-Beurteilungen entgegenzuwirken und fotografische Entwicklungen über Jahre hinweg durch den Entfall und die Neuaufnahme von Kriterien transparent zu machen. Hier ist die Gemeinschaft aller, vielleicht ein Verband (?) gefragt.

Die Kriteriengewichtung

Wenn man denn soweit ist, sich auf die heutigen Kriterien geeinigt zu haben, stellt sich sofort die Frage, welches sind die wichtigen, welches die nachgeordneten.

Nun, das bewertet jeder aus seiner Erfahrungskurve heraus anders. Das muss und soll auch so bleiben und führt zu unserer unterschiedlichen Bewertung von Kunst.

Wichtig erscheint mir, dass die Kriteriengewichtung vor einem Wettbewerb festgezurrt und bekannt gemacht wird. In großen internationalen Wettbewerben wird ja auch in der Ausschreibung bereit mitgeteilt, wer beurteilt. Und die Profis orientieren sich in ihrer Bildauswahl dann durch das Studium der Bilder, die die Jurioren selbst veröffentlicht haben.

Ob dies gut oder schlecht ist, ob es eine Kreativität- und Entwicklungsbremse darstellt oder nicht, all das steht hier nicht zur Diskussion. Es ist so und gehört zur Kunstszene. Jeder der schon mal eine Mappe für die Kunstakademie eingereicht hat kann ein Lied davon singen.

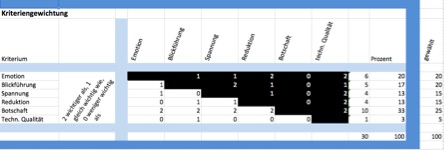

Nun wie beurteilt der Juror nun welche Kriterien wichtig sind?

Bei mir, und bitte nur bei mir, liegt die Gewichtung zur Zeit so:

Emotion, Blickführung, Spannung, Reduktion, Botschaft, techn. Qualität

20% 20% 15% 15% 25% 5%

Diese Prozentsätze kann jeder entweder direkt festlegen oder nach einem normierte Verfahren, dass im nachfolgenden Schaubild dargestellt ist, ermitteln bzw. überprüfen:

Abbildung Kriteriengewichtung

Synchronisation mehrerer Beurteilungen

Wir nähern uns dem Problem der Best- und Schlechtestbeurteilung und der einheitlichen Punktespreizung.

Mein Kunstlehrer hat die Arbeiten gereiht (was organisatorischen bei vielen Bildern nicht mehr geht).Die erste Arbeit wird aufgelegt, die nächste, je nach dem ob besser oder schlechter links oder rechts danebengelegt, die nächste Arbeit wird eingereiht oder kommt, wenn besser oder schlechter ganz nach links oder rechts, usw. Danach wird festgelegt welche Note die Beste, welche die schlechteste Arbeit bekommt und wo die Notengrenzen liegen.

Erfahrenen Juroren machen deshalb eine Erstsichtung vor der Beurteilung, um die Ober- und Untergrenzen ihrer Punkteskala festzulegen.

In unsere EXEL-Welt geht das einfacher. Mit einer simplen Formel lassen sich die gegebenen Punkte sowohl aufspreizen, um die ganze Bandbreite der Benotung bei allen Jurioren einheitlich zu haben, als auch auf das erreichte Gesamtniveau anpassen. Schließlich kommen manchmal Bilder zur Beurteilung, die dem üblichen Niveau eines Wettbewerbes nicht entsprechen (Vergleich mit den Vorjahren) oder gar weitaus besser sind.

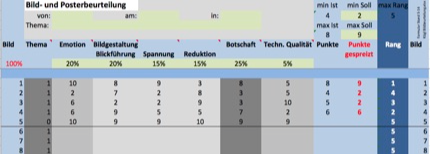

Abbildung Bildbeurteilung

In dem Beispiel ist Bild 5 eine Themaverfehlung. Die vergebenen Punkte bewegen sich im Bereich 4 bis 8 Punkte und werden auf den Bereich 2 bis 9 Punkte aufgespreizt.

Die Chancen

Was erreichen wir mit diesem Verfahren?

1., Die meisten, die Bilder einreichen, hätten gerne ein Feedback, um sich zu verbessern. Hier gibt es dieses zumindest in der Form, dass man erfährt, wo das Bild Stärken, wo Schwächen hat.

2., Die Beurteilungen kommen, durch die, im voraus festgelegte Beurteilungskriterien etwas aus der Schmuddelecke „Willkür“

3., Neue bildgestalterische Ideen, die sogenannten Regelbrüche, bekommen eine reelle Chance.

4., Unterschiedliche „Beurteilerhärten“ sind möglich, werden aber vergleichbar gemacht.

Ihr

Thomas Kögl (Mai, 2014)