Tourenplanung Winter

Die Winterwegplanung ,im Vergleich zur Sommerwegplanung, bei der das zukünftige Wetter im Vordergrund steht, ist viel komplexer, da es zeitlich rück- und vorgerichtet ist. (Schneehöhen, Wetterentwicklung, Lawinengefahr, etc.)

Das Folgenden ist der Versuch einer Vorgehensweise zur systematischen Einschätzung eines Winterweges im Voraus als Prozess zu gestalten. Es gibt viele Einflußfaktoren und es reicht bei weitem nicht seine Entscheidungen nur auf Grund des Lawinenlageberichtes zu fällen.

Bei Flugpiloten ist es für mich als Passagier wichtig, dass sie immer wieder mit Checklisten ihre eigene Arbeit qualitätsüberwachen. Nicht ohne Grund arbeitet man auch so in der Bergführerausbildung, der Bergrettung und bei Bergtouren. Wir bewegen uns in einem Risikobereich. Da sollte es an persönlicher Disziplin nicht fehlen.

1., Topografie des Weges

- Höhenlage benötigt, um die relevanten Daten aus dem Lawinenlagebericht LLB auszulesen

- Lawinengefährdung. Grundsätzlich sollten Hanregionen steiler als 30 Grad vermieden werden

- Bewuchs Sind kritische Hänge durch Bewuchs oder Lawinenzäune gesichert

- Ausweichmöglichkeiten. lässt das Gelände einen ausreichen grossen Abstand von kritischen Hängen (Lawinenzunge) zu

- Schneehöhenerwartung liegt der Weg am Grad (abgeblasen), auf der LUV- (Pressschnee) oder LEE-Seite.

- (Schneeansammlungen)

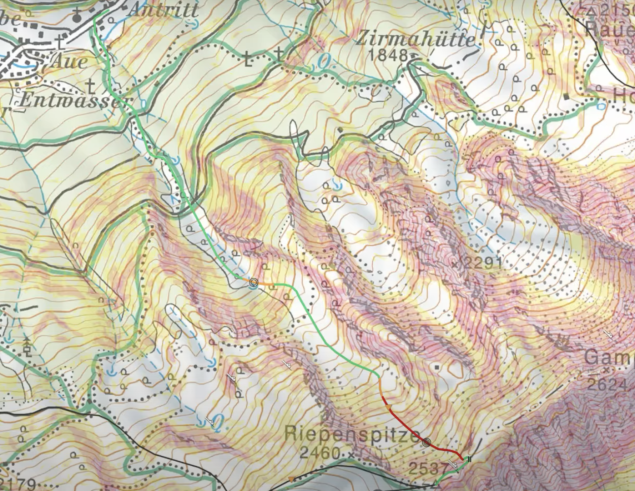

Mein erstes Hilfsmittel dafür ist eine Karte, bei der Hänge steiler als 30 Grad (Lawinenselbstauslösung meist ab dieser Steilheit) rot eingefärbt sind. Zu finden unter http://alpenvereinaktiv.com und dem Register Tourenplanung

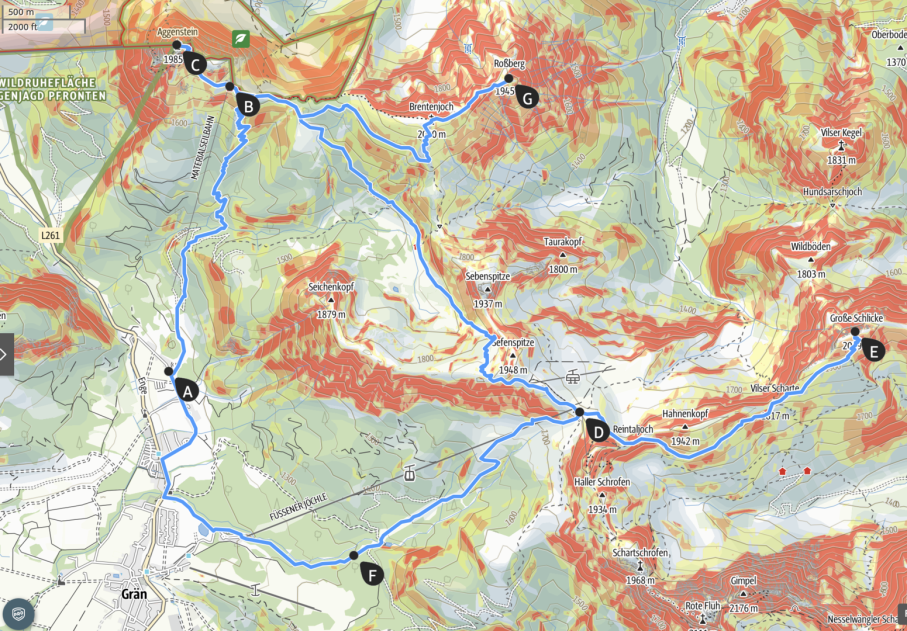

Beispiel 1:

Höhenlage unter 2000 m

A-B flache Anstieg, kleinere (rote) steile Hänge rechts des Weges, ggf. nach links ausweichen

B-C am Grat, aber rechts steile Wand - lässt sich nur vor Ort einschätzen

B-G am Grat, Hänge fallen darunter links und rechts steil ab und sind unproblematisch

B-D sehr problematisch, man müsste großräumig vom Sommerweg abweichen und ins Kar ausweichen (Schneehöhe?)

D-E weitestgehend am Grat, der Weg über den Hahnenkopf ist sicherer als durch die südlichen Hängen

D-F unproblematisch, da flach

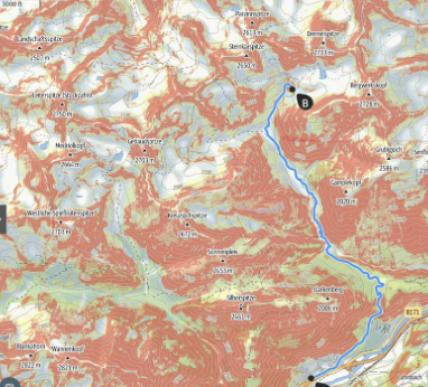

Beispiel 2:

Höhenlage unter 1400 m

A-B sehr gefährlich, große Hangflächen recht und links vom Weg

Die Satelittenaufnahme (https://www.google.de/maps/) zeigt hier die Beschaffenheit der Hänge. Starker Bewuchs, wenige Schnee- und Schotterrinnen reduzieren die Gefahr aus den riesigen Hängen. Aber: Latschen, Weideflächen, Wald sind schwer unterscheidbar.

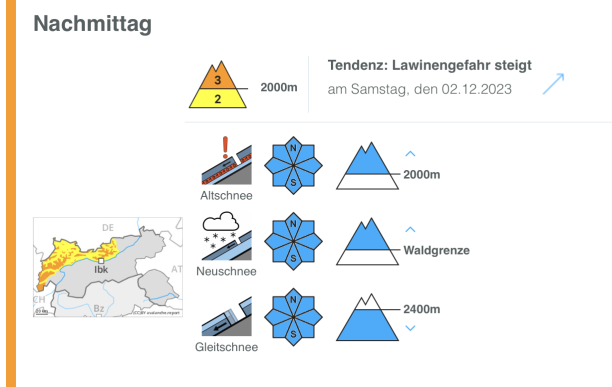

2., Lawinenlagebericht (LLB)

- Lawinenwarnstufe in Abhängigkeit von der Höhenlage (die unter Punkt 1 ermittelt wurde)

- Regionale Verteilung im Alpenraum

- Schneeversagensarten. in Abhängigkeit der Höhenlage und der Himmelsrichtung (Exploration)

Dazu abboniert man am Besten einen täglichen Lagebericht, um Veränderungen im Schneeaufbau zu erkennen. Z.B.: https://lawinen.report/bulletin/latest?region=AT-07-20

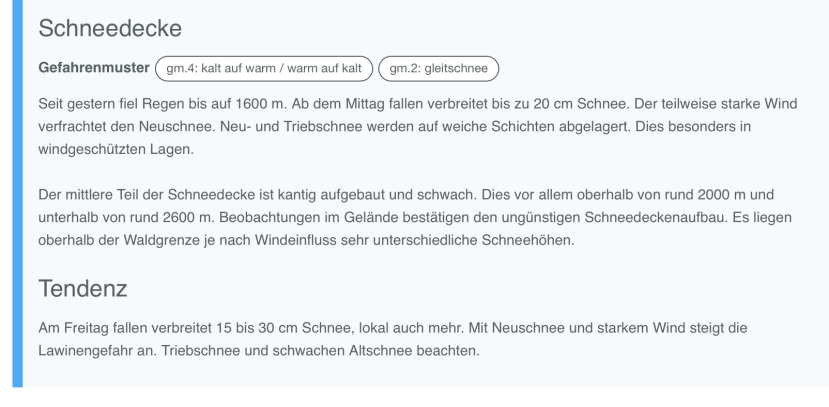

Obige Beispiel zeigt, dass die Versagenarten nicht einzeln sondern kombiniert zu sehen sind. Die Interpretation unterhalb der Waldgrenze (Bild Mitte) safe zu sein wäre falsch, da ja nur über 2000m Altschnee als Gleitunterlage (Bild oben) vorliegt, aber (Bild unten) bei andernen Gleitunterlagen, wie steile Grasshänge, Teilauffrierungen etc., bis in die Tieflagen Lawinenprobleme existieren.

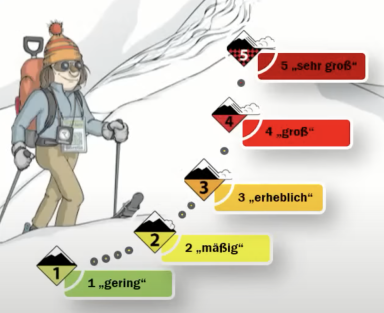

Die kritischste Gefahrenstufe ist die 3, da da viele meinen, irgenwie geht es schon noch.

Tatsächliches Risiko: 1 4 16 64 256

Dabei ist zu beachten, das das Risiko von Stufe zu Stufe nicht linear sondern exponentiell wächst. Bei jeder Stufe erhöht es sich vierfach !!! Stufe 3 ist 4-mal so riskant wie Stufe 2.

Neben vielen anderen Informationen liefert der Bericht auch eine Aussage über den sehr wichtigen Schneedeckenaufbau.

3., Wetterentwicklung

- Schneefall wann und vorallem in welcher Höhe fiel und fällt wieviel Schnee

- Temperaturverlauf. Höhenlage der Schneefallgrenze, Grad der "Durchfrierung" und Nachteffekte

- Wind Windrichtung und Windgeschwindigkeit zur Anlayse der LUV-, LEE-Situation

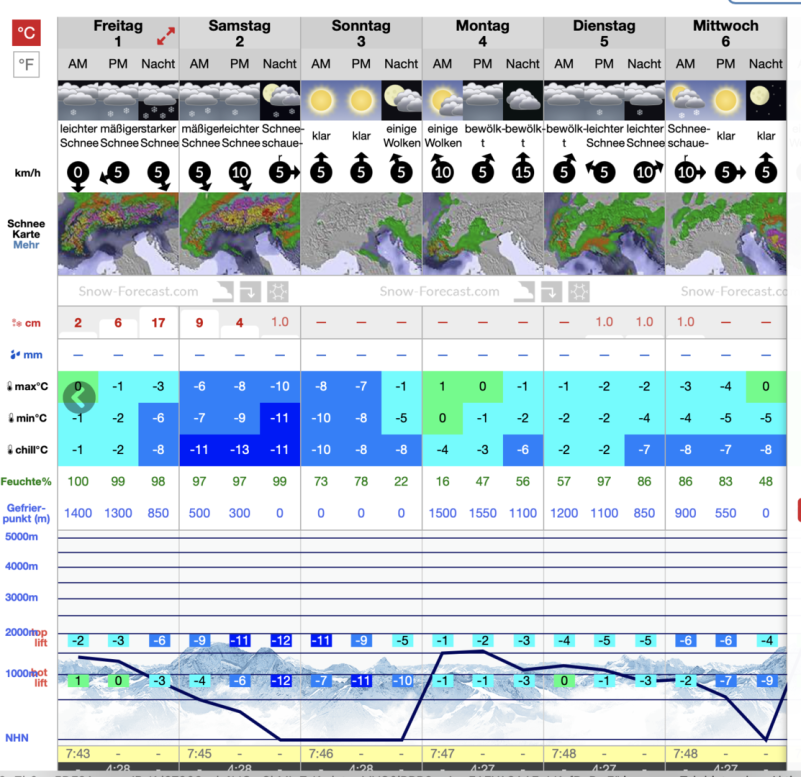

Eine Seite, die sogar weltweit, höhenabhängige Informationen gibt (es gibt mehrere Karten, je nach Höhnelage) ist:

https://de.snow-forecast.com

Ggf. muss man sich ein in der nähe befindliches Skigebiet suchen.

1 mm Regen entspricht dabei ungefähr 1 cm lockeren Schnee.

Diese Beispiel zeigt (auf der 1800 m Karte) in rot den Schneefall in cm, wobei 30 bis 50 cm im Hochgebirge nicht zwingend kritisch sind.

Wichtig ist die Windgeschwindigkeit, die eine Aussage über Windverfrachtungen ermöglicht.

Auch lassen sich hier LUV- und LEE-Bereiche durch die Windrichtung im Zusammenhang mit der Wegführung (Punkt 1) erahnen.

Ganz wichtig ist Temperturverlauf. Hier sieht man (unterste Kurve) einen massiven Temperaturanstieg, der die oberen Schneeschichten aufweicht, danach "durchfriert" und somit eine kritische Schneedecke auf weichem, gleitfähigen Neuschnee entsteht.

Oft ist es so, dass nach 1 Tag nach Neuschneefall die Lawinenstufe für 1 bis 2 Tage steigt --> abwarten ist angesagt.

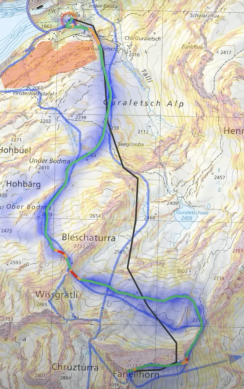

4. Planungstool Wegeverlauf mit "Skitourenguru" aus der Schweiz für den ganzen Alpenraum

Richtungsweisend ist mittlerweilen der tagesaktuelle Skitourenguide, der viele der obigen Planungsschritte berücksichtigt. https://skitourenguru.ch/.

Hier lassen sich nach 17 Uhr für den nächsten Tag bekannte Routen nach aktueller Gefährdung bewerten und Routen nach Gefährdungsklassen finden. Die Markierung sind in Ampelfarben: Grün, gelb, rot

In der Route werden kritische Bereiche, rot, angezeigt.

Berücksichtigt werden nicht nur Hangneigungen sondern auch Lawinenauslaufbereiche und frühere Unfälle. (Kreise)

Seit 2024 gibt es auch die Möglichkeit selbst geplante Routen bewerten zu lassen.

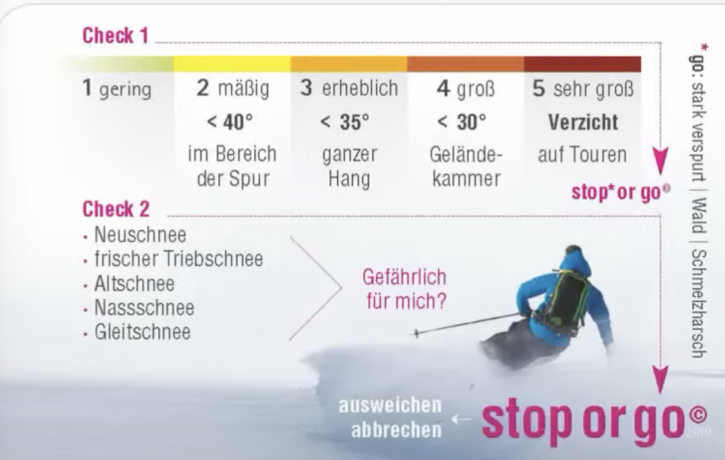

5., Stopp or Go

Der österreichische Alpenverein hat folgedes Kärtchen als Checkpunkthilfe entwickelt.

- Stoppkriterien sind LWS und Hangneigung

- Go-kriterien sind Verspurung, Bewuchs, Schmelzharsch

- Weiterer Check ist die Schneequalität

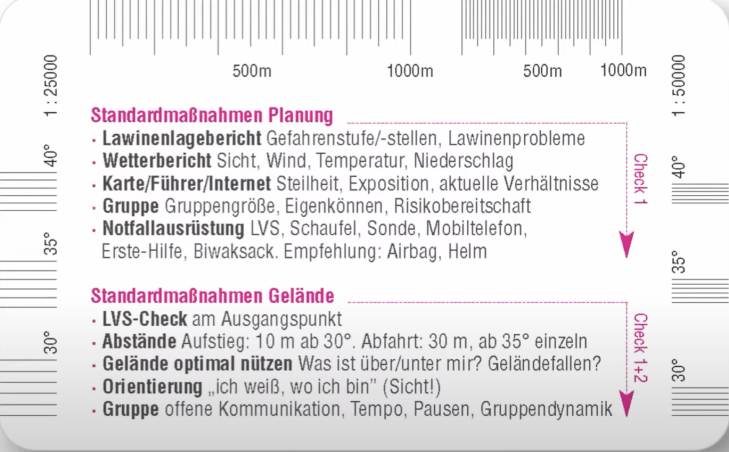

Und folgende Checkliste an die Hand gegeben:

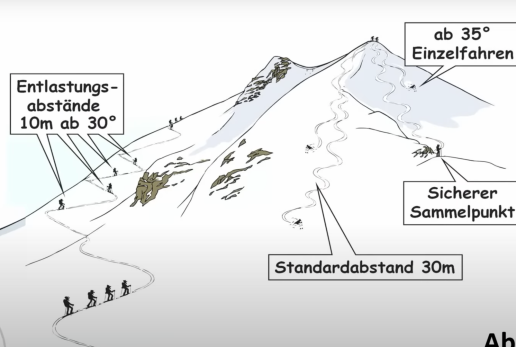

Nachstehendes Bild zeigt die Lage der "Entscheidungspunkte" (grün) auf einem Track unter Berücksichtigung der Hangneigungen und Windformungen.

Wichtig sind auch die eigenen "psychologische" Faktoren sowie die, der Gruppe.

- Offene angstfreie Kommunikation über Zweifel und Nichtwissen

- Freimachen von Hochgefühl und Flowempfinden

- Kein Erwartungsdruck (selbst und Gruppe). Der Gipfelerfolg ist weniger wert als Umkehrmut

- Trügerisches Sicherheitgefühl erkennen (Airbag, Gutes Wetter, Fremdveranstalter)

- Expertenfalle erkennen (Selbsteinschätzung und Führereinschätzung)

Übrigens sind 90% der Lawinenverunfallten männlich, 35-55 Jahre alt, erfolgreich, gut ausgerüstet, erfahren.

6. Grenzen der Vorplanung

Alles was man in der vorgenannten Art an Informationen zusammentragen kann, sind nur globale Aussagen.

In kleinräumigen Bereichen können die Verhältnisse ganz anders sein.

Natürlich sind Schneehöhen im Hochwald anders als im freien Gelände.

Noch massiver sind die Einflüsse von Geländekuppen und -mulden.

Hier könne sich ganz schnell die Verhältnisse ändern.

Mitunter ist die Schneeoberfläche auch steiler als der Untergrund !

Die obige Vorgensweise ist aus meiner Sicht eine zwingend notwendige Voruntersuchung für verantwortungsvolle Bergwander, egal ob mit Ski, Schneeschuh oder "ohne" Hilfmittel. Schon diese "einfache" Form ist recht komplex und machmal nicht ausreichend.

Dewegen gilt :

- Ständig wachsam bleiben !

- Der Gipfelerfolg hat keine Bedeutung.

- Rechtzeitig umdrehen, stets einen Plan B,C und D zu haben verdient Respekt.

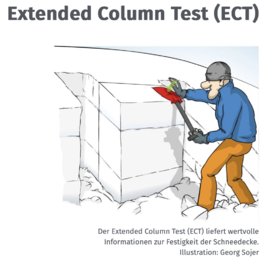

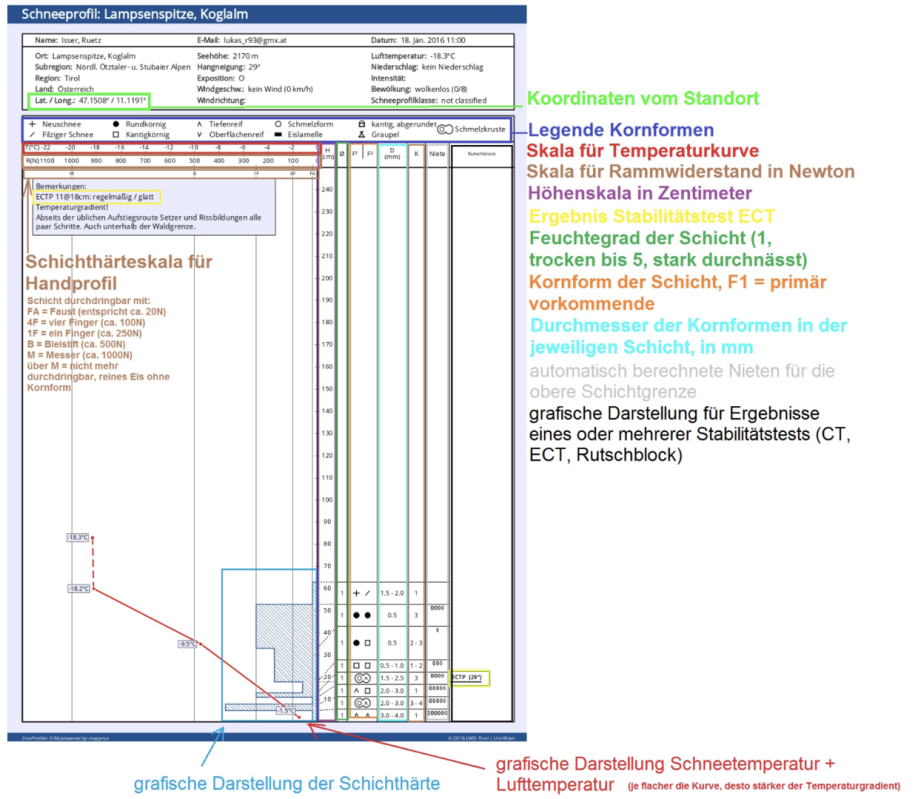

7., Schneeprofile

Lokale Aussagen erhält man nur über Schneeprofile.

Ort

- repräsentativer Hang in ungünstiger Exposition gem. Lawinenbericht

- unverspurter Hang ohne Felsen und mit eher unterdurchschnittlicher Scheehöhe (bessere Schichtenausbildung)

- homogener Hang, möglichst oberhalb des Gefahrenbereiches

Profil

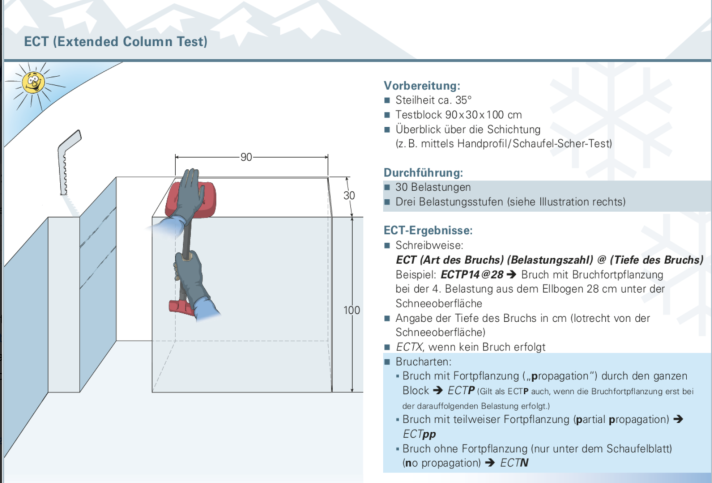

- ca. 150 cm breites Profil bis zur untersten Schicht graben

- der Block ist 90 cm breit und wird in einer Hangtiefe von 30cm mit Reepschnur, Stecken, etc. abgetrennt

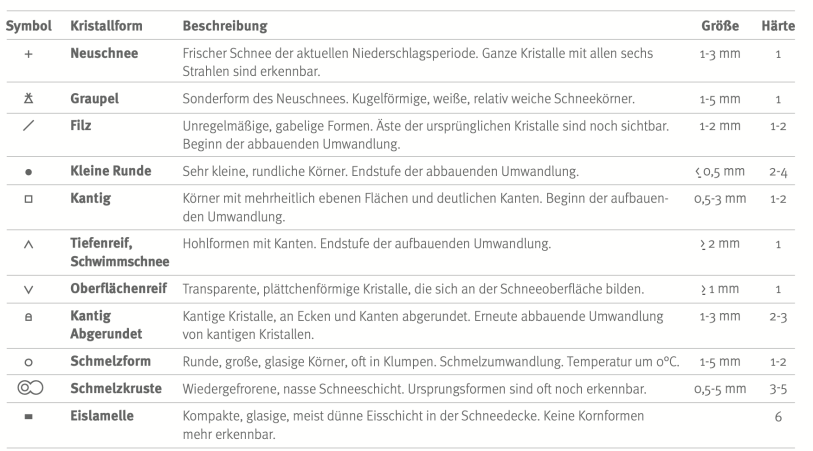

Schichtenermittlung über die Schneehärte

- Faust = Wenn sich ohne großen Widerstand die Faust in die Schicht eindrücken lässt.

- Vier Finger = Wenn sich ohne großen Widerstand die Hand bzw. vier Finger in die Schicht eindrücken lassen.

- Ein Finger = Wenn sich ohne großen Widerstand ein Finger in die Schicht eindrücken lässt.

- Bleistift = Wenn sich noch ein gespitzter Bleistift in die Schicht eindrücken lässt.

- Messer = Wenn der Schnee so kompakt ist, dass sich nur noch ein Messer in die Schicht eindrücken lässt.

Korngrössenuntersuchung

- > 0,5 mm, kantige Körner: typische Schwachschicht

- > 0,5 mm, abgerundete Körner : Schmelzschicht, die "zusammenkleben"

- < 0,5 mm, runde Körner : Triebschnee, Brett

Beurteilung

Schlecht sind:

- große Schichtenunterschiede (hart-weich, kantig-rund, kleine-große Kristalle)

- viele Schichten (Wahrscheinlichkeitsgründe)

- kritische Einsinktiefe (man sinkt bis zur Störungsschicht ein)

- ein kompaktes Brett mit einer Härte, die eine Bruchausbreitung erlaubt, aber gleichzeitig nicht zu hart ist, sodass der Wintersportler bis zur Schwachschicht vorstoßen kann.

- eine weicher Störschicht, nahe an der Oberfläche, große Kristalle. Die Dicke der Schwachschicht spielt dagegen keine Rolle. Gefährlich ist, dass sich kantige Schwachschichten oft unter- oder oberhalb von dünnen Eis- oder Harschkrusten befinden, nur wenige Millimeter dick sein können und daher leicht übersehen werden.

- welchen Einfluß eine Saharastaubschicht hat, muss derzeit noch über den "Schubversuch" (Bereich über der Schicht wird mit der Schneeschaufel hangabwärts geschoben),getestet werden.

Belastung

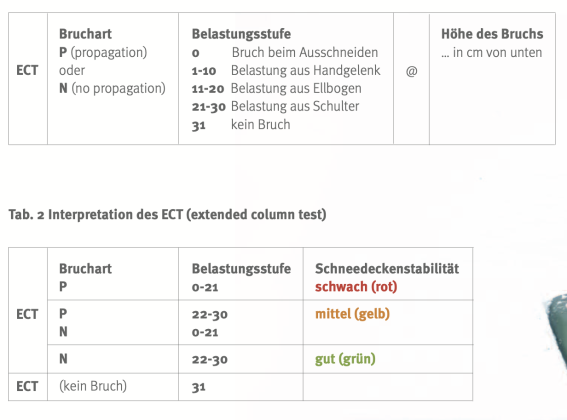

Nach dem Freistellen wird das Schaufelblatt auf einer Seite des Blocks aufgelegt und es werden 10 leichte, 10 mittlere und 10 harte Schläge auf das Schaufelblatt ausgeführt. Leichte Schläge bedeuten das Fallenlassen der Hand aus dem Handgelenk, mittlere aus dem Ellenbogen und starke aus der Schulter.

Notation

Wenn ein Teilbruch auftritt, wird ebenfalls die Schlagzahl notiert und beobachtet, wie viele weitere Schläge es braucht, um den Bruch fortzupflanzen. Für jeden Bruch wird ebenso die Tiefe der Schwachschicht in cm notiert.

Beispiel

8.Ausrüstung

Keine Investition ist so wertvoll, wie die in Sichheitstechnik.

Für mich ist "State of the art":

- Handy mit offline.Karten, Powerbank

- Uhr mit Kompass, Höhenmesser, Back-home-tracking

- LVS-Gerät mit 100% Bateriestand, Sonde und Schaufel - auch für Wanderer!

- Rucksack mit Airbag - auch für Wanderer!

- Erste Hilfe, Rettungsdecke, Biwaksack, Lampe

- laute Pfeiffe

- Ersatzhandschuh, Ersatzmütze, Gesichtsmaske, Skibrille (Schneesturm)

- ggf. Helm, Seil, Brustgurt

- ggf. Steigeisen, Harscheisen, Felle, Pickel, Stöcke

- Ersatzhandschuh, Ersatzmütze, Gesichtsmaske, Skibrille (Schneesturm)

Nicht verstehen kann ich, wenn zuerst in die Rettung (LVS) investiert wird und erst dann in die Vermeidung von Unfällen (Airbag-Rucksack). Stand 2024 fordert der DAV für Touren LVS-Geräte aber noch keine Airbag-Rucksäcke.

Checkliste für Winterbergsteigen (nicht Benötigtes streichen)

Steigeisen (Ketten)

Bergschuhe

Gamaschen

Kniestrümpfe + Ersatzstrümpfe

Lange Unterhose

Berghose

Regenhose

Langes Unterhemd Merino + Ersatzunterhemd

Shirt Langarm + Ersatz

Fleece

Daunenjacke

Bergjacke

Walk Fäustlinge

Fingerhandschuhn (zugleich Ersatz)

Navi + Powerbank

Offlinekarte + Tourenbeschreibung + GPX-Routen

LVS + Ersatzbatterie

Pfeiffe

GPS-Uhr

Mütze + Baff (=Ersatz)

Sturmkappe

Helm

Skibrille +Sonnenbrille

Sonnencreme

Stirnlampe + Ersatzbatterie

AirBag Rucksack

Schlafsack + Isomatte

Schaufel

Sonde

Klettergurt + Karabiner + Bandschlinge

Seil (10m Reepschnur)

Erste Hilfe. + Biwaksack + Rettungsdecke + Feuer

Kältecreme. + Schmerzmittel + Zucker

Schuhbändel + Schweizermesser

Signalrakete

Papier

Pickel

Tourenstöcke

Tourenski

Felle

Harscheisen

Skischuh

Leichtsteigeisen

Beutel( Kabelbinder, Kratzer, Kleber, Feile)

Schneeschuhe

Essen

Tourenproviant (Riegel)

Trinken (Tabletten)