Schnee- und Lawinenkunde

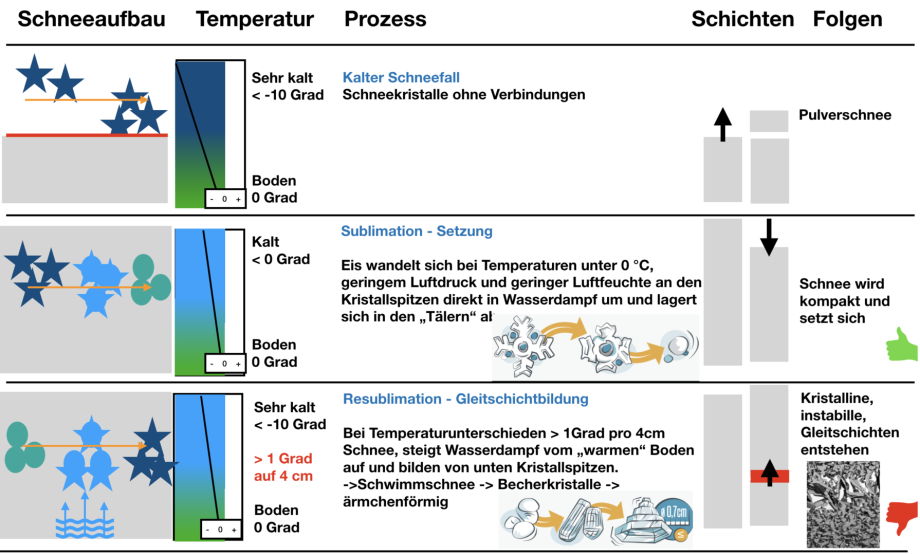

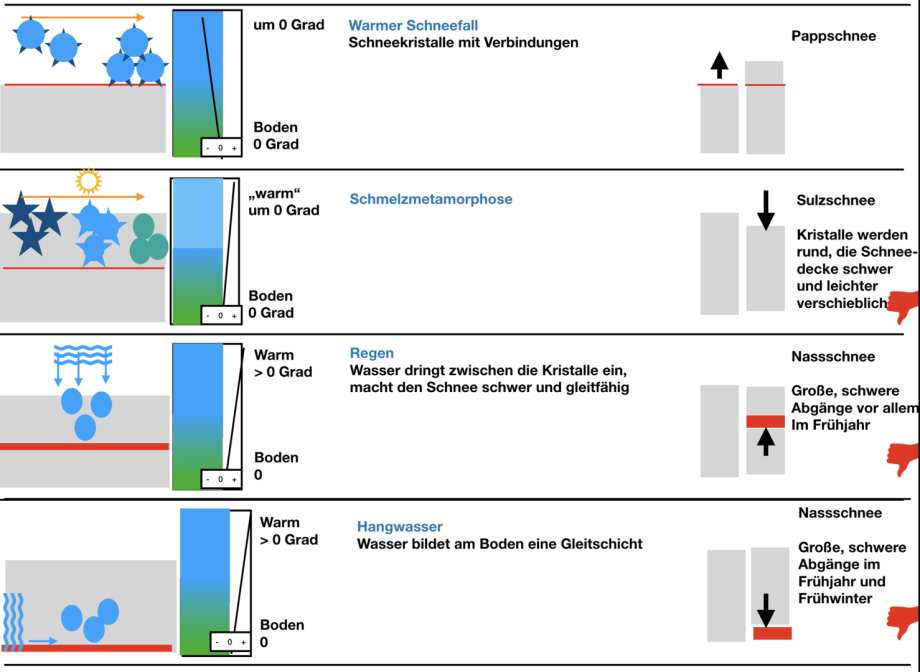

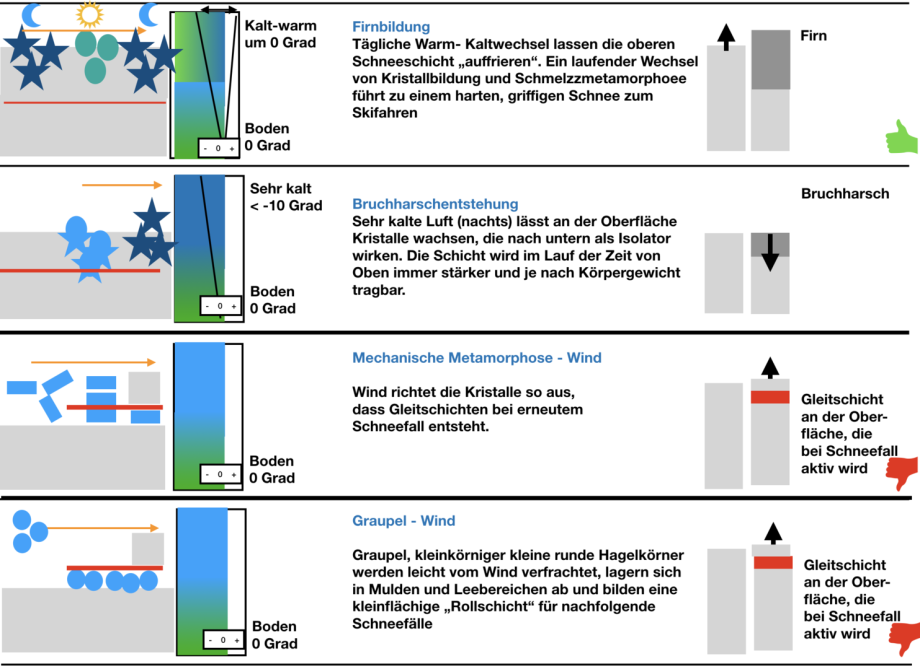

Schneeumwandlung (Metamorphose)

Schnee unerliegt einer laufenden Veränderung durch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Tauwasser, Regen, Auflast, Wind, Sonne, Schatten, etc..

Diese kann selbst kleinräumig sehr unterschiedlich ausfallen.

Nachstehend sind einige wenige Veränderungsprozesse aufgeführt, um Lawinensituationen einschätzen zu lernen.

Schneedeckenaufbau

Prüfung Kritisch sind

- Allgemeiner Härteverlauf - weicher Schneeaufbau beim Rammversuch

- Kornformen - kantige, gerade Kristallflächen

- Korngrößen - grösser 1,5 mm

- Korngrößenunterschiede zwischen benachbarten Schichten - mehr als 0,75 mm

- Härte - Härte 1 (Faust), Härte 2 (3 Finger) zu 3 (1 Finger)

- Härteunterschiede zwischen benachbarten Schichten - 2 Härtestufen Unterschied

- Rutschblockstufe und Art der Auslösung - grosse Blöcke mit glatten Gleitflächen

- Schneehöhe und Mächtigkeit der abgeglittenen Schicht - geringe Abrisshöhe und hoch liegende Gleitschicht

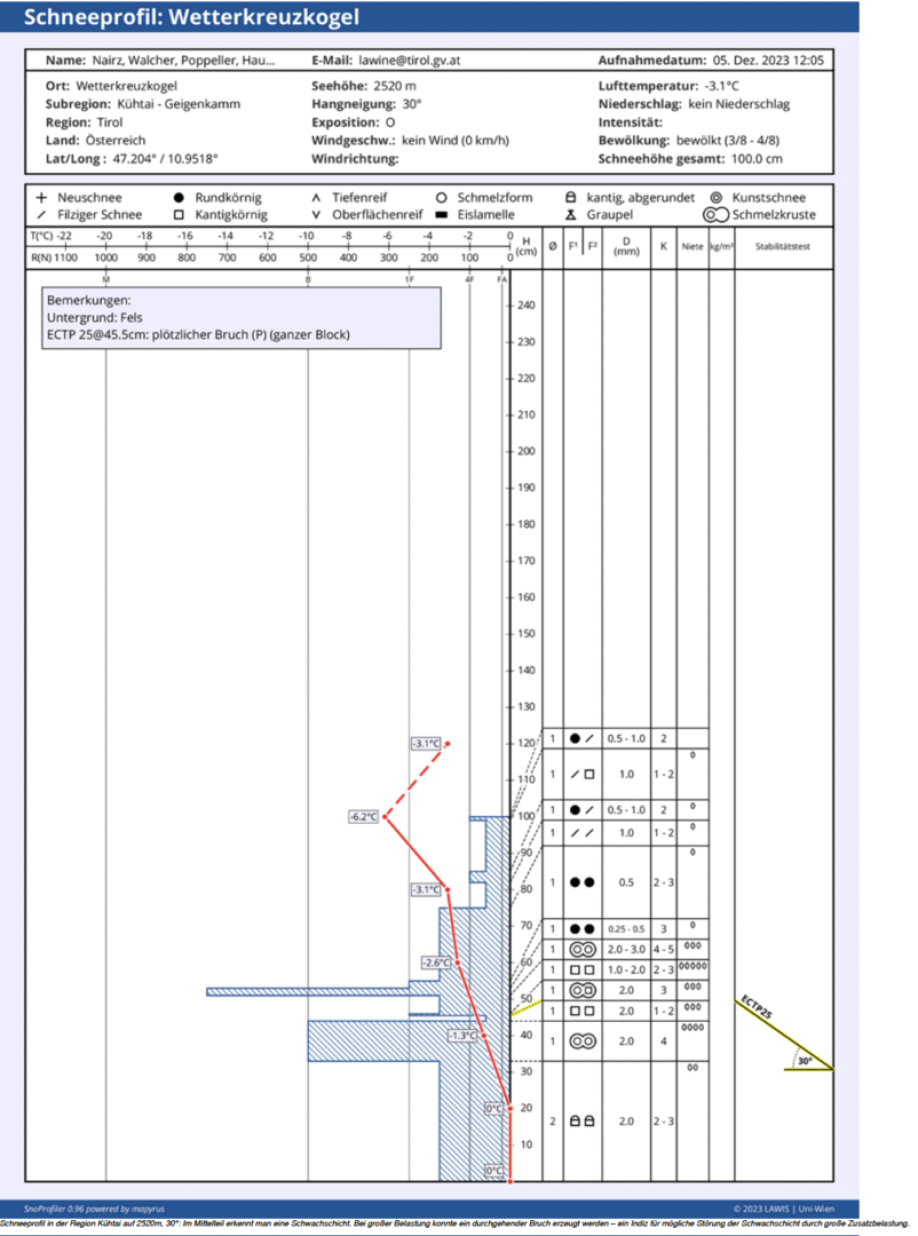

Schneeprofil erstellen Beispiel:

Lawinenarten

Lawinauslösung

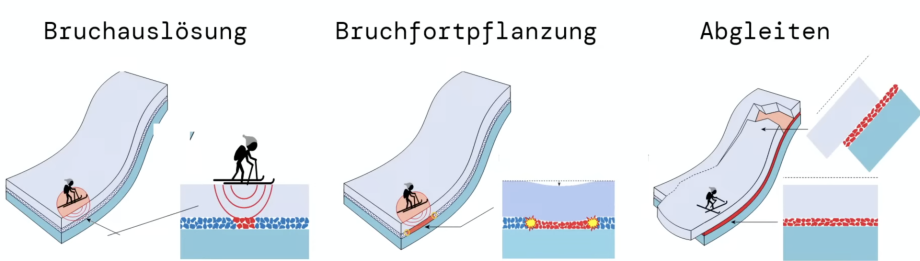

Wir gehen normalerweise von einer Auslösung oben, im Steilen, durch eine Störung, wie Skifahrer, Tauauflast, Schneefall etc. aus. Dabei trennen sich aufeinanderliegende Schneeschichten durch Scherrisse.

Es gibt aber auch eine Fernauslösung von Lawinen von unten, aus dem flachen Bereich heraus, mehrere hundert Meter weiter oben. Diese lassen sich über Scherrisse nicht erklären.

Jüngste Untersuchungen ergaben, dass die Eiskristalle der Grenzschicht Hohlräume haben. Wenn eine Skifahrerlast im flachen Gelände für einen "Volumenkollaps" reicht, wird Energie frei.

Diese setzt den Riss, man spricht von einem "Antiriss", im Gelände dann fort, wenn die kritische Energiebarriere, die geringer als bei einem Scherriss ist, erreicht wird. Der Riss setzt sich dann innerhalb von Sekunden auch nach oben fort. Nur Reibungskräfte halten die obere Schneedecke zurück. Gelangt aber der Riss bis in Hangneigungen, bei denen die Hangabtriebskraft grösser als die Reibungskraft ist, entsteht eine Schneebrettlawine, obwohl der Skifahrer weit weg von gefährlichen Hangneigungen war. Fatal !!!

Die Einwirktiefe des Skifahrers beträgt bis zu einem Meter.

Es werden also auch Schneeprofile im flachen Bereich zunehmend Bedeutung bekommen.

Fernauslösung Quelle:

https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/migration3/documents/Magazin1-2009_20_tcm7-15546.pdf

Lawinenprobleme, siehe auch Lawinenwarnbericht

Beurteilung der Lawinengefahr vor der Tour

Regionale Lawinenstufe

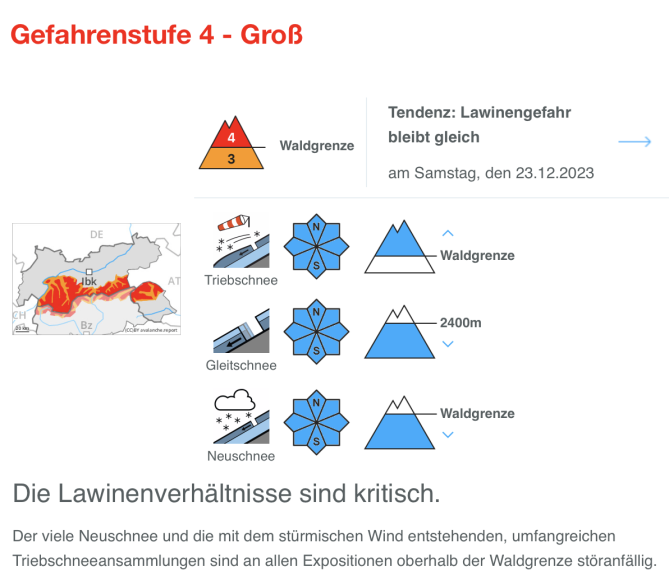

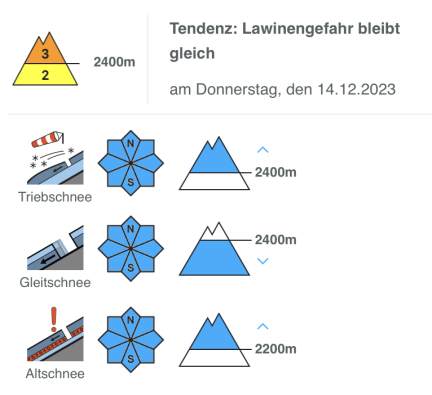

Man liest, sinniger Weise, den Bericht von rechts nach links:

Für den in der Karte eingefärbten Bereich gilt:

1., Über der Waldgrenze, in allen Himmelsrichtungen, ggf. Triebschneeprobleme (4er, siehe oben)

2., Unter 2400m, in allen Himmelsrichtungen, ggf. Gleitschneeprobleme (unten 3er und oben 4er, siehe oben)

3., Unter der Waldgrenze, in allen Himmelsrichtungen, ggf. Neuschneeprobleme (3er, siehe oben)

Höhenlage, Hangform und Bewaldung

Die Höhenlage/Hangneigungen: http://alpenvereinaktiv.com und dem Register Tourenplanung

Der Bewuchs: (https://www.google.de/maps/)

Höhen über 2000 m erzeugen Lawinengefahr. (Windverfrachtungen werden nicht mehr durch Wald gebremst).

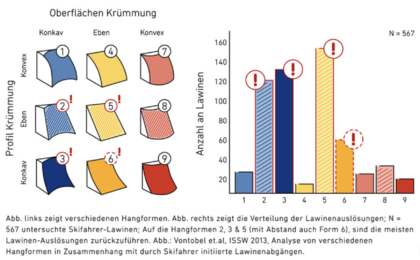

Mulden und steile Quellgebiete sind "Lawinengebiete".

Unter Felsen (Wald), in großen Hängen und bei Geländeverengungen besteht Lawinengefahr.

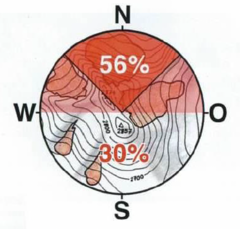

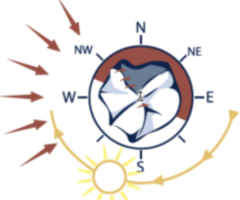

Exposition (Himmelsrichtung des Hanges)

In schattige Hänge mit einer Ausrichtung nach Nord, Nord-West, Nord-Ost und Ost bleibt der Schnee länger unverfestigt und locker. Sie sind wesentlich häufiger lawinengefährdet (70% der Todesopfer) als Hänge die südseitig ausgerichtet sind

Lawinenlagebericht

Der Lawinenlagebericht erscheint täglich.

Je nach Höhenlage und Exposition werden hier die Lawinenstufe und die Lawinenprobleme angegeben.

Beurteilung der Lawinengefahr während der Tour

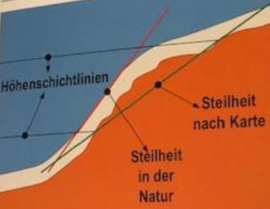

Hangneigungen

97 % aller Lawinenunfälle passieren in Hängen die steiler als 30 Grad sind.

Kritische Hangbereich mit > 30 Grad lassen sich bereits zuvor in der Alpenvereinaktiv-Karte (s.o.) erkennen

Vor Ort Bestimmung der Hangneigung bezüglich der 30 Grad - "Richtschnur"

- exakte Neigungsbestimmung mit Neigungsmesser des Handys + Skistock

- Libelle am Stock (Eigenbau)

- Schotterkegel haben ca. 30 Grad

- ab 30 Grad kommt man ohne Spitzkehren nicht mehr aus

- Gelände, das Fels durchsetzt ist hat (Fels wächst aus dem Hang heraus) mehr als 38 Grad (ab da Lockerschneelawinen)

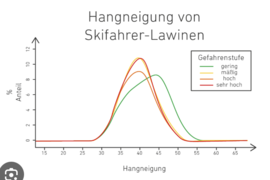

Die Lawinengefahr in Abhängigkeit von der Hangneigung:

Merksatz: Ein 2er bis 40 Grad ist sicher. Finger weg vom 3er.

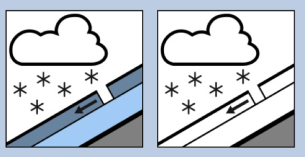

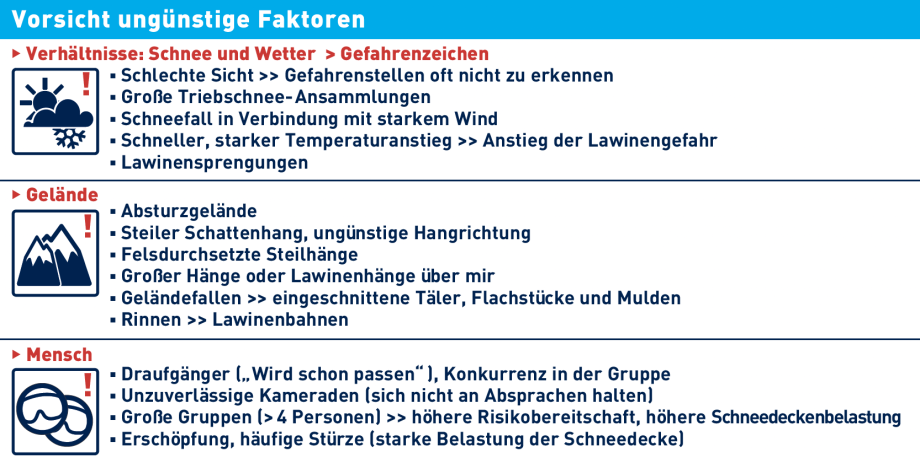

Oberflächenveränderungen, die Triebschnee anzeigen

Schnedeckenveränderungen verraten wo gefährlicher Triebschnee zu erwarten ist

Wichtige Alarmzeichen,

- deswegen stets wachsam bleien

- Lawinenauslösungen in anderen Hängen

- Risse beim Betreten der Schneedecke

- WUMM-Geräusche beim Betreten der Schneedecke

- Stark durchässte Schneedecke

- Neuschnee / Triebschnee

- Temperaturanstieg / labile Altschneedecke

- große Gruppen ohne Abstände

Zusammenstellung kritischer Faktoren

Gefahrenmuster aus der Wetterlage

Gefahrenmuster 1: Bodennahe Schwachschicht iim Frühwinter

Im Herbst nach den ersten großen Schneefällen tritt meist eine längere, stabile Hochdruckwetterlage bzw. niederschlagsfreie Zeit auf. Dann herrschen ideale Bedingungen für die zumindest teilweise Umwandlung dieses Schnees zu lockeren Kristallen, die wiederum eine bodennahe Schwachschicht für die nachfolgenden Schneefälle bilden können

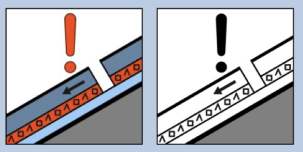

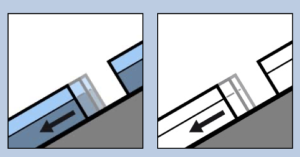

Gefahrenmuster 2: Gleitschnee auf "homogenen" Hängen

An Geitscnmeemäulern manchmal erkennbar, können aber zu jdeder Zeit, bevorzugt auf glatten, steilen Unterlagen auftreten.

Gefahrenmuster 3 Regen

Regen gilt als ein klassisches Alarmzeichen in der Schnee- und Lawinenkunde, weil er einerseits zusätzliches Gewicht in die Schneedecke bringt und andererseits zu einem raschen Festigkeitsverlust führt.

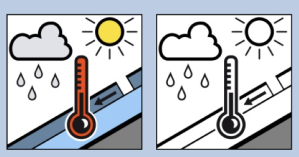

Gefahrenmuster 4: Temperaturwechselzeiträume (mehrere Tage)

Mehrheitlich wirkt sich ein Temperaturunterschied negativ aus, weil er die aufbauende Umwandlung innerhalb der Schneedecke begünstigt: In der Regel bildet sich dadurch eine dünne, durchwegs störanfällige Schwachschicht. Die Schwachschicht ist unmittelbar nach dem Einschneien noch nicht vorhanden und bildet sich erst im Laufe der folgenden Tage.

Gefahrenmuster 5: Schneefall nach längerer Kälteperiode

Die Schneelast, insbesondere leeseitig bei starkem Wind, erhöht plötzlich die Labilität vom Altschnee in dem Schneeumwandlungen bereits stattfinden konnten.

Gefahrenmuster 6: Lockerer Schnee und Wind

Je kälter der verfrachtete Schnee, desto empfindlicher reagiert er auf Belastung, weil die Sprödigkeit zunimmt. Charakteristisch fist, dass die Schwachschicht meist aus lockerem Neuschnee besteht und von Triebschnee überlagert ist.

Gafahrenmuster 7: Schneereiche neben schneearmen Bereichen

Diese entstehen neben Geländeunstetigkeiten und haben unterschiedliche Phasen der Schneemetamorphose auf kleinstem Raum zur Folge. Schneeprofile sind nicht mehr aussagefähig.

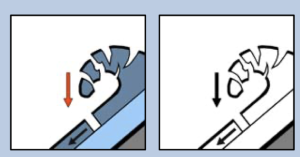

Gefahrenmuster 8: Eingeschneiter Oberflächenreif

Wenn Schneereif von neuen, gebundenen Schneeschichten (Schneefall, Wind) überdeckt wird, wird er zur gefährlichen Gleitschicht.

Gefahrenmuster 9 : Eingeschneiter Graupel

Graupel ist eine kugelförmige Niederschlagsform, die sich bevorzugt im Frühjahr bei gewitterartigen Schauern ablagert. Schnee, der sich darüber ablagert ist mit dieser Schwachschicht schlecht verbunden. Graupel ist häufig kleinräumig verteilt und lässt sich ohne Blick in die Schneedecke selbst von Experten meist nur schwer erkennen

Gefahrenmuster 10: Frühjahrssituation

„Sicher“ und „gefährlich“ liegen zeitlich so eng beieinander, dass sie häufig während eines Tages wechseln. Dabei spielt neben dem Schneedeckenaufbau das Wechselspiel aus Lufttemperatur, Luftfeuchte, Strahlungseinfluss und Wind eine entscheidende Rolle. Der Firn erscheint stabil und gesetzt, führt aber zu mächtigen und schweren Abgängen.

Wissenschaftliche Betrachtung

Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte sei folgende Abhandlung empfohlen:

https://www.youtube.com/watch?v=04xyE_q8kWY eine Übersicht von Michael Larcher

PDF-Dokument [2.4 MB]

Beispiel für ein Schneeprofil:

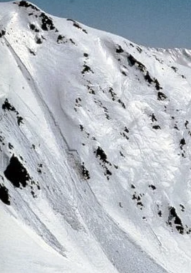

Beispiel für Unvernunft im Winter: